Tourisme : les clichés du voyage

Tout juste le train arrive-t-il en gare de la Ciotat que les frères Lumière, dans un trajet inverse, exportent l’industrie spectaculaire du cinématographe aux quatre coins du globe, où se tournent entre 1895 et 1897 plus de 800 « vues » d’Espagne, d’Italie, d’Angleterre ou d’Égypte. S’installant de pays en pays, les opérateurs fixent sur pellicule us et coutumes, monuments et autochtones, rendant le cinéma aussi bien capable d’élire domicile que de colporter l’imagerie mouvante et exotique d’un Ailleurs.

À l’orée de l’âge d’or hollywoodien, le héros touristique éclôt dans l’héritage de ces cartes postales filmées, souvent le cadre d’une romance naissante conjuguée avec la soif d’aventure. C’est sa face la plus solaire, élégante et vivace, parfaitement incarnée par Audrey Hepburn en princesse captive (Vacances romaines, 1953), dont la découverte d’une terre étrangère emprunte au conte comme au récit initiatique. Comme son presque homologue Vacances à Venise (1955), le film schématise l’Italie aux visions de la fontaine de Trévi, de la colonne Trajane ou du Colisée, déjouant la simple visite guidée tout en utilisant ces édifices illustres comme lieux romantiques absolus. Il faut attendre le tournant de Voyage en Italie (1953) pour que la figure du touriste s’ébrèche, où les mêmes décors italiens catalysent et révèlent les fissures d’une relation conjugale : l’itinéraire spatial s’est déporté dans le for intérieur d’Ingrid Bergman et il ne reste du Vésuve, de Pompéi et des statues qu’un profond sentiment de désarroi.

La carte postale joue bien ce rôle de synecdoque, compressant l’exaltation du voyageur à quelques monuments incontournables. Ce sont eux (Tour Eiffel, pyramides, etc.) qui jonchent le parc d’attractions de The World (2004), justement titré en ce qu’il garde captive l’envie — mi-rêve d’échappée, mi-fantasme mondialisé — d’aller « voir du pays ». Ici, c’est pourtant le monde entier qui s’étale dans ses dimensions de maison de poupées, aux allures d’Exposition universelle, comme le parc d’attractions visité par Arnaud des Pallières (Mon vieux pays natal, 2001) retient les enfants dans un microcosme aliénant peuplé de rêves et de cités étrangères. Le tourisme est aussi cette usine à fabriquer des mirages et le cinéma, tour à tour complice ou fustigateur, n’aura pas manqué d’en tirer parti, de l’Inde chatoyante et reconstituée de Wes Anderson (À bord du Darjeeling Limited, 2007) à l’exil parisien d’Elia Suleiman (It Must Be Heaven, 2019), néo-Tati apatride qui voit les rues mirobolantes de la capitale fourmiller de policiers et d’explorateurs de tous les horizons.

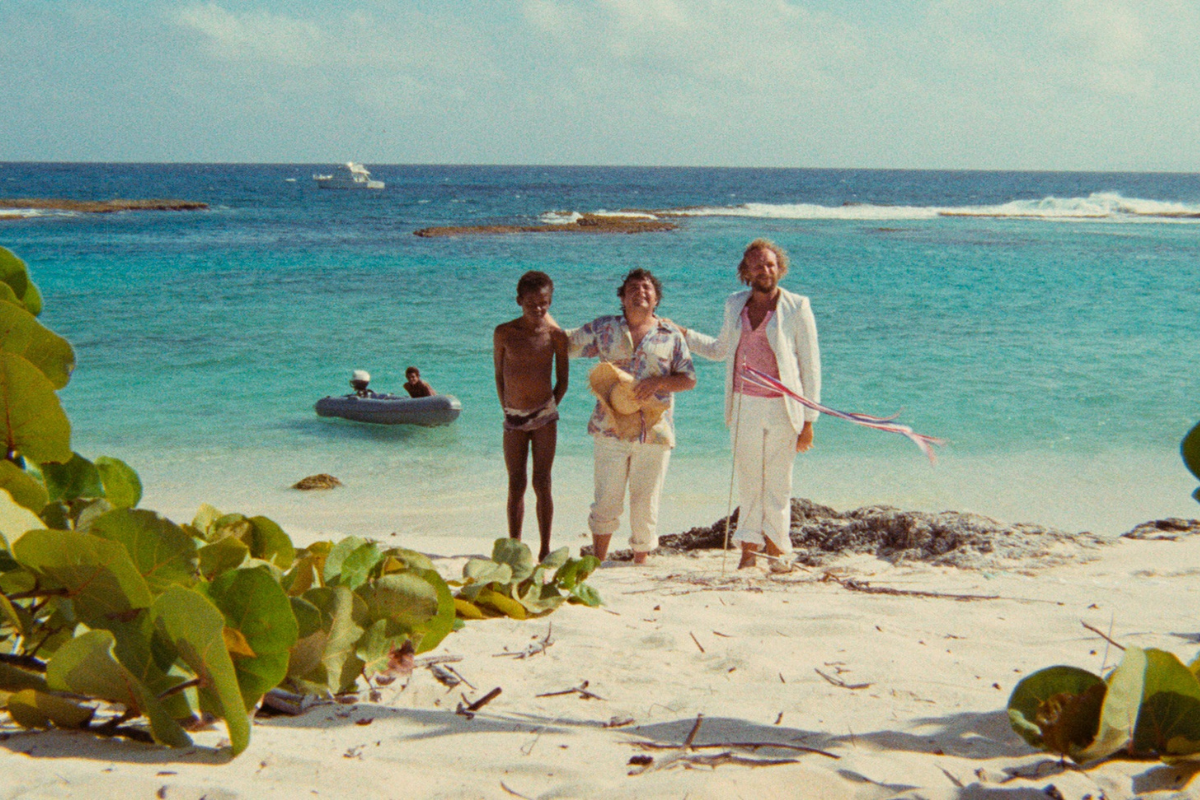

Sur un versant plus édénique, c’est sur ces mêmes cohortes que s’interroge Agnès Varda, en racontant les plages de Nice dans l’entremêlement du poème et de la brochure : « Notre sujet c’est la foule, ce sont les touristes, les émigrants, qui un jour découvrent cette côte et s’y assemblent pour épuiser leur temps de liberté ». Ici débute le tourisme comme pratique dévorante et invasive, « vandale » comme le qualifient Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi (Images d’Orient, tourisme vandale, 2001) en exposant ses impacts sur des zones affectées par les crises ou les conflits. Dans Cannibal Tours (1988), Dennis O’Rourke suit lui aussi des groupuscules d’européens venus photographier des Papous, marchander l’artisanat local et poser aux côtés de ceux qu’ils considèrent restés à « l’état sauvage ». L’île vit alors au pouls de la bonne affaire et du cliché à sensation : une photo de famille parmi les cannibales, ce trophée ramené à domicile comme l’est, dans sa proportion épique et fantasmagorique, le King Kong de Schoedsack et Cooper (1933). « Que viennent-ils chercher ici ? » demande l’un des habitants face caméra. Peut-être l’exaltation, la surprise ou, parfois, l’incompris dans ses aspects les plus sordides, et qui pourrait ne trouver sa limite qu’aux confins de l’horreur : parmi les curieux que Loznitsa filme à Auschwitz (Austerlitz, 2016), où le c’était ici abolit la notion même de « visite ». Ou, du moins, dans ce goût de l’inconnu dont Pierre Richard, dans Les Naufragés de l’île de la Tortue (1976), cherche à faire commerce avec sa formule « Démerde-toi — 3000 F, rien compris ». La robinsonnade n’y tarde pourtant pas à tourner au fiasco erratique pour devenir pur cinéma de « vacance », au sens littéral, du temps mort et de la stagnation où prend ses racines, d’une autre façon, l’espace hôtelier de Cédric Klapisch (In Transit, 1986) et Jim Jarmusch (Mystery Train, 1989). Chez ce second, deux touristes japonais partent sur les traces d’Elvis Presley, à Memphis, dont le fantôme hante des rues infinies et dépeuplées qui donnent davantage au pèlerinage l’air d’un vain aller-retour. Quelque chose n’a pas été vu.

Dans Le Rayon vert (1986), Marie Rivière incarne peut-être le mieux cette impossibilité quasi mystique de l’émerveillement et de l’entrée dans la torpeur décomplexée du touriste en terre étrangère. Est-ce à dire que toute destination est un « déjà-vu » ou reste t-il une part de rencontre intime dans nos villégiatures, fussent-elles à l’autre bout du monde ou dans un camping de Provence, ce voisinage reconstitué que Denis Gheerbrant observe en cinéaste-aoûtien dans Le Voyage à la mer (2002) ? Il semble qu’avant même d’être vécu, le tourisme est déjà un monde autonome d’images, une promesse qui demeure le fantasme d’une conquête ou d’une pleine rencontre avec l’altérité. Peut-être faut-il réapprendre à voyager comme on réapprend à voir, se questionne Marc Augé dans L’Impossible voyage, « éventuellement au plus proche de chez nous ». Le dernier film de Jean-François Laguionie, Slocum et moi (2024) — présenté cette année en avant-première — paraît répondre le plus candidement à cette invitation. Le bateau de son père, reliquat des grandes odyssées littéraires et des récits maritimes, a chaviré dans le jardin familial, où la contrainte financière, le rêve ou la peur du départ, fomentent le trouble de l’inexploré qui débute derrière la palissade.

Charles Herby-Funfschilling